Hablar bien y tener un personalidad sólida son dos cualidades que administradas por personas responsables y preparadas pueden hacer mucho por el bien común. No obstante, si estas cualidades son administradas por personas inescrupulosas, sin formación académica alguna en las materias que enarbolan y con una carencia absoluta de compromiso ético, se convierten en una bomba de tiempo mortalmente peligrosa.

Los charlatanes son usualmente buenos comunicadores, logran que las personas entiendan lo que ellos quieren que se entienda; tienen una personalidad sólida provista de una coraza de acero contra la crítica, de otro modo no podrían enfrentarse con tanta soltura a profesionales de reconocida trayectoria profesional y científica; poseen un grado superlativo de ignorancia sobre el tema que abordan, aunque es verdad que utilizan los términos de un modo tal que cualquiera podría estar tentado a creerles; son monotemáticos, es decir, su análisis difícilmente es capaz de superar las 2 o 3 ideas que repiten con fluidez (obviamente, es lo único que saben); y finalmente, su compromiso moral y ético es inexistente, no tienen respeto por la vida y no tienen obligación de rendirle cuentas a un colegio profesional u organización científica alguna; solo rinden cuentas a ellos mismos.

Académicamente, un profesional no debe polemizar con un charlatán; estas personas hacen de sus ideas un dogma y los dogmas no se pueden rebatir, son frases grabadas en piedra que no admitan análisis alguno. Sin embargo, también es verdad que sin llegar al intercambio de puntos de vista con ellos, los profesionales estamos en la obligación de hacer precisiones que sirvan para corregir los conceptos que ellos emplean antojadizamente; no corregir significa aceptar.

Pedro Grez es un Diseñador Industrial que logró perder más de 25 kg con un sistema de alimentación diseñado por él mismo en función de la información que logró recopilar a través de diferentes medios. Su discurso está repleto de referencias a estudios y a términos de uso corriente dentro del área de salud y en sus propias palabras comenta: “hay que comer grasa y evitar, ojalá por completo, el azúcar, especialmente la contenida en los carbohidratos. Por ejemplo, si te comes un bistec, hacerlo con las grasitas que generalmente se deja al lado del plato. Las grasas saturadas no son un mayor riesgo de salud”

A continuación comentaremos extractos de una entrevista que le hicieran en Radio La infinita de Chile y dejaremos al final el enlace para que puedan acceder y verificar que los extractos son concretos y se ha buscado ser lo más objetivo posible en el análisis.

“Esta es una historia personal…quiero invitar a la industria médica nutricionista a que experimenten… yo tenía sobrepeso, IMC cercano a 35… tenía azúcar en sangre alta, presión en las nubes… me declararon pre-diabético… leí cualquier cantidad de estudios médicos, y en la medida que fui leyendo cosas, las empecé a experimentar, después leí documentales… seguí a personas que eran líderes de opinión…resulta que baje 25 kg en 4 meses, mis indicadores de salud se mejoraron todos… hoy no tengo ningún índice alto de síndrome metabólico…”

Comentario: La reducción de peso está asociada con mejoras significativas en todos los índices clínicos asociados con el Sindrome Metabólico (1). La reducción del peso, y sobre todo grasa corporal, es uno de los pilares fundamentales del tratamiento Nutricional y Médico de este problema. La normalización de los indicadores clínicos del Sr. Grez fue el resultado directo de su reducción de peso corporal y no puede ser atribuido a las ventajas de su método (comer grasa).

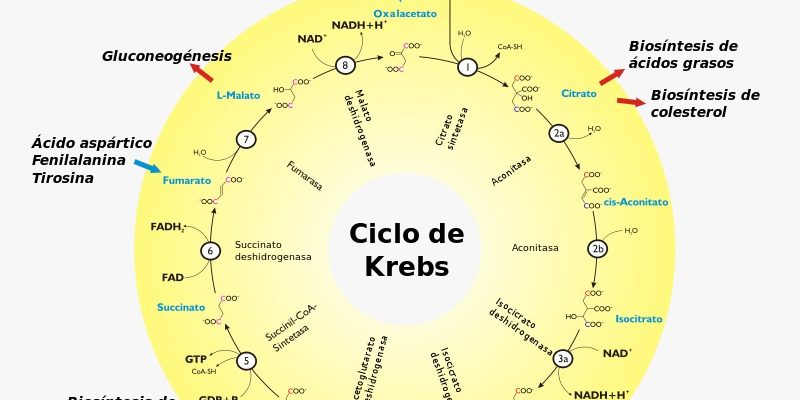

“Si no como cosas que me suben el azúcar en la sangre y no me sube la insulina… el cuerpo empieza a quemar grasa corporal…en Estados Unidos a un diabético le dicen que debe consumir una cierta cantidad de carbohidratos… el cuerpo todo lo que es pan, tallarines, pizza… los convierte en glucosa, grasa y proteína…la glucosa es azúcar…tú despiertas todas las mañanas como una máquina quemadora de grasa y funciona así… hasta que ingresa azúcar en tu sistema”.

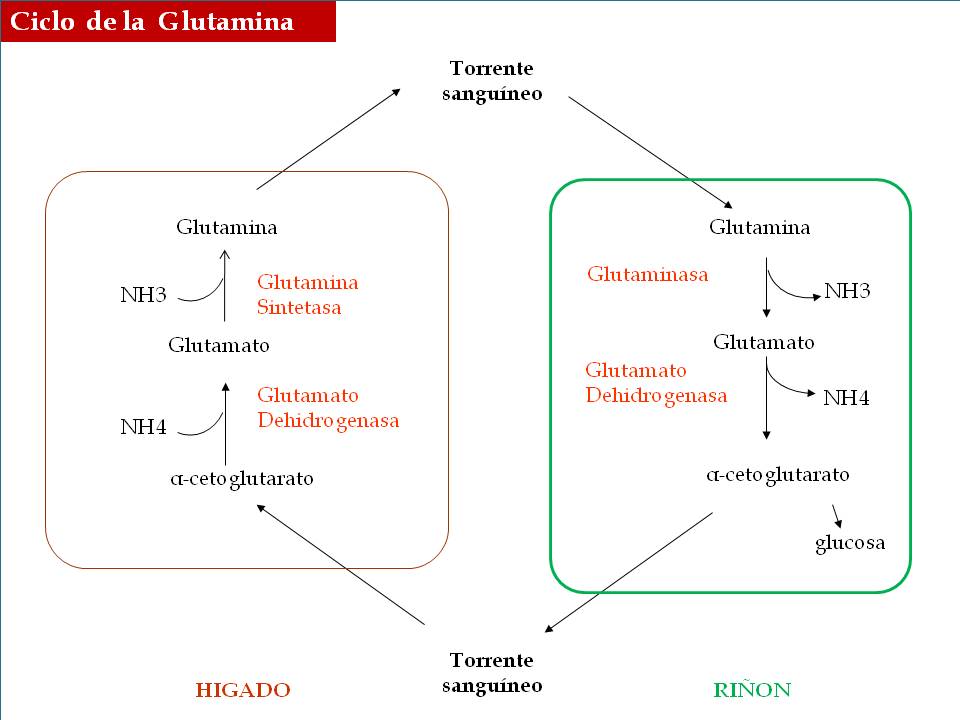

Comentario: i) No se puede prescindir completamente de los carbohidratos, porque existen células que solo utilizan glucosa como combustible; ii) La insulina es una hormona anabólica, es decir, contribuye metabólicamente a que los nutrientes puedan ingresar y almacenarse dentro de las células, sin insulina, no es posible la formación de músculo ni el almacenamiento de grasa, por cierto; iii) El principal estimulante de la liberación de insulina es la presencia de glucosa en sangre, pero también estimulan la liberación de insulina, la proteína y la grasa cuando están presentes en el intestino, por lo tanto, no comer carbohidratos, no equivale a decir que no producirás insulina; iv) en la células con capacidad para almacenar glucosa, como aquellas que forman los músculos, la insulina estimula la aparición en sus membranas de transportadores de glucosa conocidos como GLUT4; mientras que, en aquellas células que no tienen capacidad para almacenar glucosa, como aquellas que forman el cerebro, poco importa la presencia de insulina porque la glucosa ingresa a través de los GLUT2, un tipo de transportador que siempre está presente en la membrana de estas células; iv) cuando la glicemia cae, también cae la insulina, y automáticamente se eleva el glucagon, la adrenalina y más adelante el cortisol. Estas hormonas hacen que el hígado libere glucosa, los músculos liberen aminoácidos para producir nueva glucosa y en menor medida (al menos las primeras horas o días) grasa para ser utilizada en la formación de cuerpos cetónicos, por esta razón, un régimen muy restrictivo, mal elaborado, con una gran cantidad de grasa y poca proteína generará una pérdida rápida y significativa de peso, a costa de la masa muscular (2).

Bajo estas premisas, parece lógico recomendar no comer carbohidratos con el objetivo de estimular la lipóslisis; no es tan sencillo. En primer lugar, no se puede prescindir por completo del carbohidrato porque hay órganos que viven de él, como el cerebro. En segundo lugar, una restricción significativa de azúcar, puede llevar a la formación intensa de cuerpos cetónicos y estimular una mayor pérdida de masa muscular y peso, pero probablemente el contenido final de grasa sea el mismo o más.

“En 1960, alguien dijo que la grasa subía el colesterol y el colesterol era el responsable de los ataques cardiacos… el colesterol no es un indicador de riesgo…son los triglicéridos y especialmente el LDL…”

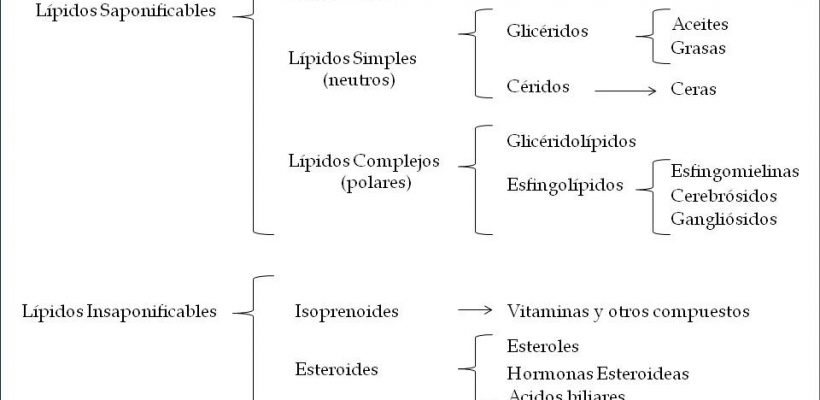

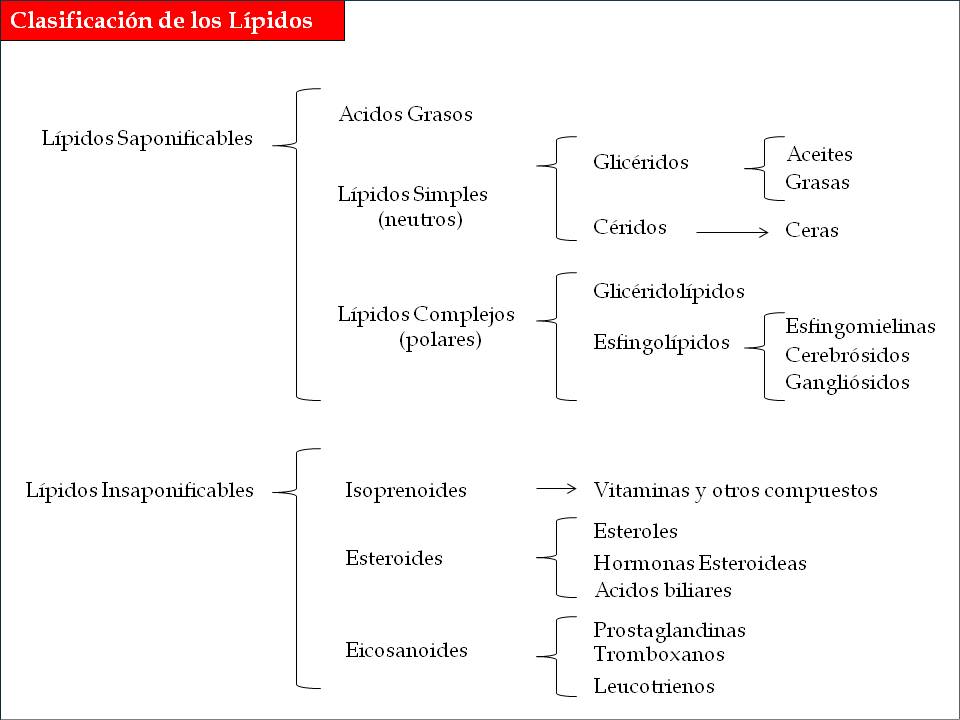

Comentario: Las lipoproteínas más aterogénicas, y por ende asociadas con los ataques cardiacos, son el LDL (transporta entre el 60-70% de todo el colesterol sérico), los remanentes de transportes de triglicéridos (quilomicrones y VLDL) y la lipoproteína-a(3). Los triglicéridos no son considerados aterogénicos per se, pero si contribuyen a la incidencia de enfermedades coronarias(4). Habría que comentarle al Sr. Grez que toda la grasa que se consume en la dieta acaba en la sangre como Quilomicrón o remanente de quilomicrón una de las tres lipoproteínas más aterogénicas que hay.

“En 1960…cuando tú sacas las grasas de la dieta [según recomendaciones de Estados Unidos, según el Sr. Grez]… se reemplazó con granos… esto ha generado este problema de obesidad…”

Comentario: El incremento de la obesidad no solo obedece al cambio de azúcar por grasa, responde a cambios en los patrones de alimentación, en los patrones de actividad física y factores de índole socio-cultural (5). Los cambios en los patrones alimentarios obedecen a la creciente industrialización que ha llevado a reducciones importantes en el consumo de granos integrales y fruta para ser reemplazados por carbohidratos refinados, azúcares, grasas saturadas y colesterol. Los cambios en los patrones de actividad física están relacionados con los avances tecnológicos, el uso del automóvil, la reducción de áreas verdes en las ciudades, la inseguridad ciudadana y el uso de juegos electrónicos y televisión. Otros factores incluyen la transición demográfica, epidemiológica y nutricional que ha enfrentado el mundo en los últimos 50 años. En líneas generales el mundo ha cambiado significativamente, junto con decenas de inventos que buscan facilitarnos la vida.

“La operación no es la respuesta, la respuesta es cambiar el hábito… tengo muchos mail de personas que se operaron.. y volvieron a subir..”

Comentario: La cirugía bariátrica no está indicada para cualquier paciente con obesidad. Se han establecido protocolos y guías bien fundamentados para el abordaje quirúrgico de la obesidad. El fracaso se produce, efectivamente, por un mal manejo pre-operatorio. Se ha demostrado que un apoyo psicológico y nutricional previo relacionado con el manejo de ansiedad y hábitos produjo un impacto mayor a largo plazo en la reducción del peso (6).

“Esto de comer cada dos o tres horas es un error conceptual… comes de sobra… Cuando tu comes algo en la mañana… te sube el azúcar… la insulina se demora tres o cuatro horas en bajar…comiste una colación a media mañana, subió el azúcar de nuevo, subió la insulina de nuevo… pasas 18 horas del día con la insulina activa… esto origina resistencia a la insulina…”

Comentario: Para empezar, el uso de colaciones no es una regla irrebatible dentro de un tratamiento nutricional para reducir el peso, depende de la situación clínica de cada paciente. Incluir colaciones, no representa incrementar el aporte total de energía de la persona. Un principio básico de la reducción de peso es reducir el aporte de energía e incrementar el gasto de la misma. Las colaciones tienen por función contribuir a combatir la ansiedad por comer, e incrementar el gasto de energía debido al efecto térmico de los alimentos (ETA). Como todos sabemos estas colaciones pueden ser ricas en proteína porque de ese modo se contribuye a incrementar todavía más el ETA (7). Por otro lado, la elevación de la insulina de NINGUNA manera produce resistencia a la insulina, la elevación de la insulina es producto de la resistencia. Se llama resistencia a la insulina al evento en el cual, el receptor de esta hormona deja de obedecerle debido a la acumulación GRASA intracelularmente, por lo que el páncreas se ve obligado a producir más insulina para que las funciones generales de la hormona no se pierdan [Nota. En este mismo blog puede visitar Bases Bioquímico-moleculares de la Resistencia a la Insulina].

“Si tú incorporas en tu dieta la grasa, se acaban todos los problemas de ataques de hambre y ansiedad… la saciedad se produce cuando empiezas a incorporar grasa…”

Comentario: Es verdad, el consumo de grasa produce saciedad pero no porque la grasa genere cambios en la insulina o algo parecido. La presencia de grasa en el estómago, estimula la liberación de la hormona colecistocinina, la cual detiene el vaciamiento gástrico y por tanto, incrementa la sensación de saciedad (8). A la larga, este evento termina generando alteraciones en la mucosa del estómago debido al mayor tiempo de permanencia de los alimentos dentro de él; peor aún, esto no significa necesariamente que el consumo final de energía termine siendo menor.

Conductora: “leí algunos comentarios de gente que está haciendo tu método…decían que además de bajar de peso se sentían muy bien”

Grez: “está probado y estudiado el impacto que tiene la grasa a nivel cerebral…la gente que tomo omega 3 bajo su nivel de agresividad…“

Comentario: Efectivamente, existen diversos estudios que han mostrado que el consumo de omega 3 reduce la agresividad (9),sin embargo, el Sr. Grez pretende poner este hallazgo como sustento para promover el consumo de todo tipo de grasa. El omega 3 es un ácido graso esencial presente en productos de origen vegetal y en el pescado. No está presente en huevos, tocino, carnes rojas, frituras, mantequilla ni otros productos propuestos por el método Grez.

“Se piensa que la grasa se almacena como grasa corporal, no funciona, hay un ingrediente que falta allí que es el glicerol que sale de la glucosa y los carbohidratos…”

Comentario: La grasa saturada e insaturada de cadena larga que ingerimos a diario se re-esterifica a triglicéridos en el intestino para luego formar quilomicrones que pasan a la linfa, de allí al conducto torácico derecho y la sangre. Una vez en la sangre, estos quilomicrones se dirigen en un 90% al tejido adiposo y un 10% al tejido muscular. En esos lugares, los quilomicrones dejan la mayor parte del triglicéridos que transportan; solo se guarda la grasa saturada porque la insaturada no está diseñada para almacenamiento. Lo que queda de los quilomicrones se llama remanente de quilomicrón y se dirige finalmente al hígado para ser destruido. No entendemos que quiso decir con el glicerol.

“Estas recomendaciones que hay, se inventaron…hace 3 mil años atrás…comías lo que encontrabas… la fruta está diseñada para ser almacenada como grasa corporal directamente, no las puede metabolizar las células del músculo…“

Comentario: Las frutas contienen principalmente fructuosa y fibra como fuentes de carbohidratos. Comer la fruta entera hace que la fructuosa ingrese más lentamente a la sangre; de hecho la fructuosa siempre se absorbe más lentamente, en la mitad de rápido que el azúcar con la que endulzamos el café. En relación, a que la fruta solo puede ser almacenada como grasa y que el músculo no la puede metabolizar, ni siquiera intentaremos encontrar algún razonamiento mediantemente lógico.

Para bien o para mal, esta nota resultó siendo más extensa de lo usual; sin embargo, divertida en cierto modo. Causa gracia presenciar como una persona puede, partiendo de datos reales, crear un mundo imaginario paralelo lo suficientemente articulado donde “el sol sale de noche o el corazón produce bilis”.

A ciencia cierta es difícil saber qué fue lo que funcionó en el método del Sr. Grez, quizás no haya consumido tanta energía como propone, que la saciedad o la irritación gástrica producto del consumo de grasa le hayan hecho comer menos. No sabemos cuánta fue su masa grasa inicial, ni como evolucionó; es probable que haya consumido sustancialmente su masa muscular y de allí la pérdida rápida y significativa de peso, y también es probable que haya conservado buena parte o toda su grasa corporal inicial, que es lo que suele suceder con estos “métodos mágicos”. ¿Cuál será su composición corporal actual o de aquellos que han empezado a experimentar con su método?.

Lamentablemente, las personas valoran mucho el peso perdido y eso debe darnos motivos para meditar. Quizás, no estamos haciendo bien nuestra tarea de comunicación, perder kilos no es el objetivo, es perder grasa protegiendo el músculo. ¿Habrá pensado el Sr. Grez que las personas con obesidad suelen padecer de Enfermedad por Reflujo gastroesofágico y que el consumo de grasas podría exacerbar peligrosamente esta condición; habrá pensado en las personas con obesidad con una condición cardiaca latente que podría potenciarse con un consumo elevado de grasa; habrá pensado en la enfermedad cerebro vascular y tantas otras patologías clínicas o sub-clínicas asociadas con la obesidad que el consumo de grasa podría agudizar mortalmente?.

Charlatanes hubo, hay y habrá siempre. Los encontramos en todas las áreas profesionales. No son exclusivos de la Nutrición o de las demás ciencias de la salud. La charlatanería ha sido un mal endémico en Latinoamérica desde siempre, ahora sin embargo ha conseguido reflector y un altoparlante monstruoso, el internet. Como profesionales, no vale la pena polemizar con estas personas, pero si es nuestra obligación desenmascarar sus estructuradas mentiras por el bien de la comunidad.

PARA VER ENTREVISTA COMPLETA, HAGA CLICK SOBRE EL ENLACE:

http://www.infinita.cl/entrevistas/2016/09/08/pedro-grez-libro-los-mitos-me-tienen-gordo-y-enfermo/

Robinson Cruz

Director IIDENUT

Nutricionista Clínico

Especialista en Bioquímica Nutricional

Referencias Bibliográficas

- Pereira Despaigne Olga Lidia, Palay Despaigne Maricela Silvia. Importancia de la reducción de peso en los pacientes con obesidad. MEDISAN [Internet]. 2015 Ago [citado 2016 Dic 06] ; 19( 8 ): 1043-1050. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015000800013&lng=es.

- Cruz R. Respuesta Metabólica al ayuno. Renut (2011) 5 (17) 883 – 889.http://www.iidenut.org/pdf_revista_tec_libre/Renut%2017/Renut%2017_5_Respuesta_metabolica_al_ayuno.pdf

- Carvajal Carlos. Lipoproteínas: metabolismo y lipoproteínas aterogénicas. Med. leg. Costa Rica [Internet]. 2014 Dec [cited 2016 Dec 07] ; 31( 2 ): 88-94. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152014000200010&lng=en.

- Rodríguez Antonio J.. Triglicéridos, “el enemigo olvidado”. Rev. costarric. cardiol [Internet]. 2002 Apr [cited 2016 Dec 07] ; 4( 1 ): 28-31. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41422002000100006&lng=en.

- Pedraza Dixis Figueroa. Obesidad y pobreza: marco conceptual para su análisis en latinoamérica. Saude soc. [Internet]. 2009 Mar [cited 2016 Dec 01] ; 18( 1 ): 103-117. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902009000100011&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902009000100011.

- MENSORIO, Marinna y COSTA-JUNIOR, Áderson. Intervención psicológica a candidatos de cirugía bariátrica en un hospital público de Brasil. Rev. perú. med. exp. salud publica [online]. 2016, vol.33, n.1 [citado 2016-12-07], pp. 120-127 . Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000100016&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1726-4634. http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.331.1941

- Vargas M, Lancheros L, Barrera M. Gasto energético en reposo y composición corporal en adultos. Rev Fac Med. 2011 Vol. 59 No. 1 (Suplemento 1:1)

- Gómez Georgina, Alvarado Marco. Obesidad y mecanismos reguladores del apetito. Rev. méd. Hosp. Nac. Niños (Costa Rica) [Internet]. 1999 Jan [cited 2016 Dec 07] ; 34( Suppl ): 139-144. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1017-85461999000100016&lng=en.

- Tapia S Alexis Eduardo. LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 DISMINUYE LA AGRESIVIDAD, HOSTILIDAD Y EL COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL. Rev. chil. nutr. [Internet]. 2005 Ago [citado 2016 Dic 07] ; 32( 2 ): 95-101. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182005000200003&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182005000200003.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

En IIDENUT rechazamos rotundamente aquellas prácticas asociadas con el uso inapropiado de la información con fines comerciales. Nuestros estándares éticos nos impiden aceptar, difundir o parcializarnos subjetivamente con producto o práctica alguna que vaya en contra o distorsione la labor científica del Nutricionista-Nutriólogo (dependiendo de la denominación del país).